Prolog

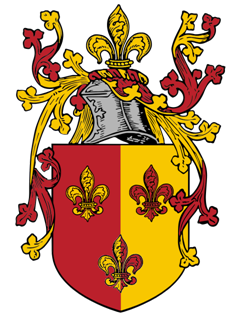

Man schrieb den 2. Dezember 1202. Aus dem Burgtor der Fürstenburg von Dominiksburg ritt im ersten Tageslicht ein einsamer Reiter, der einen roten Wappenrock mit grünem Rand trug, in dessen Mitte eine goldene Lilie die breite Brust schmückte. Der Schild des Reiters, der an der Schildfessel über dem dunkelgrünen Umhang auf dem Rücken des Ritters hing, zeigte ein rotes, grün gerändertes Feld mit einer einzelnen schwebenden goldenen Lilie. Seit fast zwei Jahren hatte dieses Wappen niemand mehr in den Verborgenen Landen gesehen. Es gehörte zu Prinz Martin von Wengland, dem älteren Sohn des Königs Rudolf von Wengland, Graf von Steinburg und Thronfolger des Königreichs Wengland.

Im April 1201 war der Prinz mit einem Kontingent von etwa sechshundert Steinburger Rittern und Reisigen nach Venedig aufgebrochen, um auf Befehl seines Vaters am Kreuzzug teilzunehmen, zu dem der Papst schon 1198 aufgerufen hatte. Die Steinburger waren nicht allein nach Venedig gezogen. Eine gut achthundert Männer zählende Truppe aus der Grafschaft Hirschfeld unter dem Kommando von Martins Onkel Roland von Hirschfeld sowie weitere fünfhundert Ritter und Soldaten aus den anderen zehn Grafschaften Wenglands waren mit ihnen gereist.

In Venedig hatten sie zunächst warten müssen, denn die Schiffe, die in päpstlichem Auftrag vom venezianischen Arsenal gebaut worden waren, waren erst Ende Juni 1202 fertig gewesen. Dann hatte sich erwiesen, dass trotz der verlängerten Wartezeit und dem steten Werben des Predigers Fulko von Neuilly in den christlichen Landen Europas gerade einmal ein Drittel der erwarteten gut dreißigtausend Kreuzfahrer gekommen war. Einschließlich der etwa zweitausend Wengländer waren es nur zwölftausend gewesen. Venedig, das die Schiffe zunächst auf eigene Kosten gebaut hatte, hatte der Staatsbankrott gedroht, wenn nicht die volle vereinbarte Summe von 85.000 Kölnischen Mark Silber gezahlt wurde. Der Doge Enrico Dandolo verlangte also genau dies. Die Kreuzritter hatten im Schnitt mit zweieinhalb Mark Silber an Transportkosten gerechnet, das Leben in den Heerlagern um Venedig hatte ihre darüber hinaus vorhandenen Geldmittel weitgehend aufgezehrt. Keiner von ihnen hätte es sich leisten können, nun praktisch die dreifache Summe zu bezahlen.

Zweieinhalb Kölnische Mark Silber entsprachen 18 Wenglischen Gulden in Silber oder 1 ½ Goldgulden. Mithin wären dreitausend Gulden für die Überfahrt aller zweitausend Männer fällig gewesen. Martin und Roland hatten von König Rudolf fünftausend Goldgulden mitbekommen, mit denen sie sowohl den Unterhalt ihrer Männer als auch die Überfahrt hatten bezahlen sollen. Insofern überstieg die geforderte Summe die pekuniären Möglichkeiten bei weitem, selbst wenn sie die Summe für den Unterhalt der Truppe durch den Aufenthalt bei Markgraf Bonifatius von Monferrat längst nicht ausgegeben hatten.

Ein letzter Versuch, von Genua oder Pisa aus ins Heilige Land zu gelangen, war daran gescheitert, dass Genuesen und Pisaner es den Wengländern übelgenommen hatten, zunächst mit den Venezianern im Geschäft gewesen zu sein, aber auch an dem Umstand, dass beide Städte wieder einmal Krieg gegeneinander führten und schon deshalb nicht in der Lage gewesen waren, Schiffe in den Orient zu schicken.

Ende Oktober 1202, als endgültig feststand, dass die Kreuzfahrer zunächst das christliche Zara angreifen würden, um es zu Tributzahlungen an Venedig zu bewegen, waren die Wengländer umgekehrt, hatten nach einem Wintereinbruch Anfang November 1202 in Sankt Michael in der Grafschaft Eppan südwestlich von Bozen bleiben müssen, wo Martin auch seinen 22. Geburtstag gefeiert hatte.

Erst am 20. November hatten sie weiterziehen können, waren durch den Vinschgau nach Sankt Maria im Münstertal gekommen, wo schon Martins Ahn Philipp gerastet hatte. Von dort hatte er einen Boten nach Stolzenfels vorausgesandt, um seiner Verlobten, Prinzessin Regina von Scharfenburg mitzuteilen, dass er heimkam und sie nun endlich heiraten wollte.

Es hatten genügend Steine auf ihrem Weg zum Traualtar herumgelegen: Zuerst hatte Markgraf Richard von Rebmark die Grafen Scharfenburgs gegen Martin als Ausländer aufgewiegelt und ein Turnier um die Hand der Prinzessin initiiert. Bei dem Turnier hatte er die übrigen Bewerber betrogen, indem er ihnen die eigenen Dolche hatte entwenden und in die Turnierwäsche hatte stecken lassen. Martin hatte sich daran in die Schwerthand geschnitten, Graf Niklaus von Thannburg hatte sich tödliche Verletzungen im Unterleib zugezogen, als er die mit seinem Dolch präparierte Bruche angezogen hatte. Richard war nur deshalb ungeschoren geblieben, weil unmittelbar nach seinem manipulierten Sieg über Martin ein Bote aus Dunkelfels eingetroffen war, der die Kunde überbracht hatte, dass Dunkelfels von Wilzaren überrannt worden war. Herzog Ludwig hatte alle seine Grafen gebraucht, um der Bedrohung aus dem Süden Herr zu werden, weshalb er gegen Richard nicht so hatte vorgehen können, wie er eigentlich gewollt hatte.

Weil in Dunkelfels gleich drei enge Verwandte des Herzogshauses gefallen waren, hatte das Trauerjahr für diese Verwandten verhindert, dass Martin und Regina ihre Verlobung bekanntgeben konnten. Im Juni 1200 hatten sie sich schließlich verloben können, doch war da bereits der Aufruf zum Kreuzzug erfolgt. Martin und Roland hatten auf Befehl König Rudolfs gleich nach Ostern 1201 aufbrechen müssen, so dass Martin seine Heiratspläne bis nach dem Kreuzzug hatte aufschieben müssen.

Martin hatte deshalb die Absicht, Regina in Scharfenburg abzuholen und mit ihr zusammen nach Steinburg zurückzukehren – damit auf keinen Fall weitere Steine die längst überfällige Hochzeit verhinderten.

Martins Bote war am 27. November, zwei Tage vor dem verhinderten Kreuzfahrerheer in Dominiksburg, dem Hauptort des Fürstentums Breitenstein eingetroffen, von dort am folgenden Tag nach Scharfenburg weitergereist, aber nicht zurückgekehrt.

Stattdessen hatte Martin am 1. Dezember eine Nachricht mit dem Siegel des Grafen von Falkenstein erhalten, dass der Bote am Alvedra tödlich verunglückt war, die Botschaft aber gefunden und an die Prinzessin weitergeleitet worden war, die ihn nun auf diesem Weg bat, sich mit ihr auf Burg Falkenstein zu treffen.

Roland und Heermeister Bertram von Ermeldorf hatten versucht, ihm auszureden, allein nach Falkenstein zu reiten. Doch seine Sehnsucht nach der geliebten Frau war zu groß – und die Aussicht, sie auf Falkenstein zu treffen, abseits vom Stolzenfelser oder Steinburger Hof, hatte ihn zusätzlich beflügelt. Graf Alwin hatte den Verliebten schon einmal die Möglichkeit zu einigen Tagen ungetrübten Liebesglücks ermöglicht – fast genau zwei Jahre zuvor, im Januar 1201.

Der junge Prinz hatte deshalb zu Heimlichkeit gegriffen und war im Morgengrauen dieses 2. Dezember 1202 aufgebrochen ohne seinen Onkel Roland oder Heermeister Bertram zu informieren …

Während Martin bereits den Weg zum Quartenpass hinaufritt, weil ihm ein Bauer gesagt hatte, dass der Palparuvapass nach Scharfenburg zugeschneit war, wollte Roland von Hirschfeld seinen Neffen an diesem Morgen zum Frühstück holen, nachdem er nicht erschien. Er fand nur noch einen kurzen Brief vor:

Ich bin auf dem Weg nach Falkenstein. Warte nicht auf mich. Führe meine Männer nach Hause. Ich komme mit Regina nach Steinburg nach.

Martin

„Dieser Lausebengel!“, entfuhr es ihm.

„Was ist?“, erkundigte sich Bertram, der dem Grafen gefolgt war.

„Er ist weg! Nach Falkenstein! So, wie ich meinen Neffen kenne, ist er schon mit dem ersten Tageslicht fortgeritten. Er ist vor Stunden weg. Den holen wir nicht mehr ein“, seufzte Roland. „Wir brechen nach Steinburg auf.“

Kapitel 1

Überfall im Wald

Der niedrigere Quartenpass führte Martin zunächst nach Wengland. In der Mitte des sechs Meilen langen Passes standen zwei steinerne Pfähle mit quadratischem Querschnitt und pyramidenförmigem Kopf. Der am rechten Wegrand war schräge rot und gelb bemalt und trug unter der Pyramidenspitze in Kopfhöhe eines Reiters auf der West- und der Ostseite je ein aus Zinn gegossenes Schild, das durch eine erhabene Rose unter den ebenfalls erhabenen Buchstaben BREITEN und über STEIN anzeigte, dass dieser Pfahl die Landesgrenze Breitensteins war. Der einige Spannen nach Osten versetzte Pfahl am linken Wegrand war schräge grün und rot bemalt, die Zinnschilder auf West- und Ostseite zeigten eine einzelne erhabene Lilie zwischen den erhabenen Buchstaben WENG und LAND. Er markierte die Westgrenze Wenglands. In den Felsgrund zwischen den beiden Pfählen war eine leidlich gerade Linie quer über den Weg gemeißelt, die die tatsächliche Grenze zwischen beiden Ländern war.

„Wir sind zu Hause, Rufus“, brummte Martin in den dicken Lodenumhang, als sein Pferd die vom Wind immer wieder freigelegte Grenzlinie überschritt.

In den winterlichen Verhältnissen auf dem Pass war weit und breit kein Grenzwächter zu sehen. Ein deftiger Schneesturm, der von Osten her durch den Pass pfiff, verhinderte zudem, dass die Passstraße von der Grenzfeste Palparuva beobachtet werden konnte. Trotz des eisigen Windes, der ihm und seinem treuen Hengst Rufus die Wärme aus dem Blut zu pressen schien, machte er keine Anstalten, zur Burg zu reiten. Er fürchtete, dass sein Onkel oder der Heermeister den Grenzwächterposten per Brieftaube alarmieren würden und man ihn dort festhalten würde, bis die Kreuzfahrertruppen eintrafen.

Er bog deshalb gleich nach dem Pass nach rechts ab, um den unmittelbar südlich der Burg gelegenen Palparuvasee an dessen Südufer zu passieren. Im Wald dahinter würde es auch wieder wärmer werden, wie es auch mit jedem Klafter, den er dem Palparuva-Bach bergabwärts zum Alvedra folgte, wärmer werden würde.

Als es dunkel wurde, war er bereits so weit vom Pass entfernt, dass Rufus seit zwei oder drei Stunden keinen Schnee mehr unter den Hufen hatte. Auf einem kleinen Plateau hielt Martin an, gab seinem Hengst aus dem Hafersack zu fressen und ließ ihn aus dem Bach saufen, bis er genug hatte. Er sammelte einige trockene Äste, schichtete sie auf, umlegte sie mit einem dichten Ring aus Steinen und Sand und machte ein kleines Feuer, das gerade ausreichte, um ihn und sein Pferd ein wenig aufzuwärmen.

„An der Palparuvamündung ist ein Gasthaus, mein Großer. Da können wir uns wieder richtig aufwärmen“, sagte der junge Mann und kraulte seinem Rappen die weichen Nüstern. „Heute Nacht muss das erst einmal reichen, sonst fängt Onkel Roland uns doch noch wieder ab. Und ich habe wirklich gar keine Lust, noch länger auf meine Regina zu verzichten. Ich hoffe, du verstehst das …“

Rufus schnaubte und stieß seinen Herrn zutraulich an.

Etwa zur gleichen Zeit, als Martin sich im Wald sein kleines Lagerfeuer machte, kam das Expeditionsheer in der Grenzfeste Palparuva an.

„Ist Prinz Martin hier?“, fragte Roland den Burgvogt besorgt.

„Nein, Mylord. Aber … ist er denn nicht mit Euch unterwegs gewesen?“

„Gewiss war er das. Aber er hat sich heute Morgen in aller Frühe heimlich davongeschlichen, um nach Falkenstein zu reiten“, erwiderte der Graf von Hirschfeld.

„Nach Falkenstein? Welcher Wahnsinn treibt ihn dort allein hin, Mylord? Wir haben Krieg mit Scharfenburg!“

„Was?“, keuchten Roland und Bertram wie aus einem Mund.

„Krieg, Mylords. Wenn die Scharfenburger …“

„Wieso habt Ihr Martin dann nicht aufgehalten?“, fuhr Bertram den Burgvogt an.

„Wäre er in die Feste gekommen, hätte ich das getan. Aber er hat sich hier nicht gemeldet“, erwiderte der.

„Schöner Grenzposten! Bemerkt einen einzelnen Reiter nicht! Was seid Ihr eigentlich für Grenzwächter?“, fauchte Bertram. Roland hielt ihn fest, bevor er dem Burgvogt an den Hals gehen konnte.

„Bertram! Beruhigt Euch!“, mahnte er. „Wieso habt Ihr ihn nicht bemerkt?“, wandte er sich an den Vogt.

„Es hat heute den ganzen Tag Schneesturm gegeben, Mylord“, erwiderte der Vogt. „Da kann ich meine Männer nicht draußen auf den Posten lassen, wenn ich sie lebend wiedersehen will – und so ein Schneesturm nimmt die Sicht auf die Passstraße.“

„Das erklärt auch, weshalb wir nicht einmal Spuren von ihm gesehen haben“, knurrte Bertram. „Und bei der Dunkelheit jetzt können wir den Weg den Palparuva hinunter nicht sehen. Es ist zum Auswachsen!“

„Wie groß ist die Chance, dass wir ihn noch abfangen können, bevor er die Grenze nach Scharfenburg erreicht?“, fragte der Hirschfelder Graf. Der Burgvogt schüttelte den Kopf.

„Das geht nicht, Mylord. Ein einzelner Reiter ist oft erheblich schneller als ein ganzes Heer. Und nach Scharfenburg könnt Ihr ihm nicht folgen.“

„Wieso nicht? Wir sind zweitausend Männer. Die sollten doch wohl ausreichen, um Martin zu befreien“, bemerkte Bertram.

„Wohin wollte der Prinz genau?“, fragte der Vogt.

„Nach Falkenstein.“

„Wenn das eine Falle ist – und das nehme ich an – werden die Scharfenburger ihn keinesfalls dort lassen. Man würde ihn nach Stolzenfels schaffen oder gar in die Rebmark. Dorthin führt nur ein einziger Zugang, der stets scharf bewacht wird. Der Rabenpass ist uneinnehmbar“, warnte der Burgvogt.

Roland nickte. Er hatte einschlägige Erfahrungen was die Geschwindigkeit einer Gruppe oder eines Einzelnen betraf …

„Und dann habe ich das hier bekommen, Mylords“, ergänzte der Burgvogt und zeigte Roland und Bertram einen Erlass mit dem königlichen Siegel, dass alle Truppen Wenglands auf die wenglische Seite des Alvedra zurückzukehren hatten und den Fluss erst wieder überqueren durften, wenn ein entsprechender Befehl aus Steinburg kam.

„Ich werde mit meinen Ibelinern den Palparuva hinunter reiten und hoffen, dass wir Martin noch vor der Grenze finden“, sagte er. „Ihr zieht mit dem Heer auf dem schnellsten Weg nach Steinburg“, wies er Bertram an.

„Dann lasst mich nach dem Prinzen suchen, Mylord!“, beschwor Bertram ihn. „Ich kenne die Gegend hier wie meine Satteltasche. Ihr wart dort noch nicht.“

Dem Argument hatte Martins Onkel nicht einmal etwas entgegenzusetzen. Er kannte die Gegend nicht.

„Gut. Dann sucht Ihr nach Martin, ich führe die Männer weiter in Richtung Steinburg“, sagte er schließlich. Er wandte sich erneut an den Burgvogt:

„Martin hatte einen Boten vorausgesandt. Ist der bei Euch gewesen?“

„Ja, ein Bote war hier“, erwiderte der Vogt. „Er hat mir aber nicht gesagt, was sein Ziel war. Ich habe natürlich angenommen, Ihr hättet ihn nach Steinburg vorausgesandt, um Eure Ankunft anzukündigen. Deshalb gab es keinen Grund, ihn nicht weiterziehen zu lassen.“

„Und ein Bote aus Scharfenburg? War der hier?“

Der Burgvogt schüttelte den Kopf.

„Nein. Es gibt aber noch einen anderen Pass hier, den Palparuvapass. Er gehört schon zu Scharfenburg und liegt etwa dreißig Meilen nordwestlich von hier. Wenn Euer Bote nach Scharfenburg unterwegs war, halte ich es für möglich, dass er abgefangen wurde. Die Scharfenburger wissen, dass wir keinen von ihnen hier durchlassen. Wir könnten es schließlich nicht zulassen, dass sie jetzt noch Breitenstein gegen uns aufhetzen. Wenn Prinz Martin nach einer Botschaft aus Scharfenburg sich dorthin gewandt hat, dann ist der Bote über den Palparuvapass geritten.“

Am folgenden Tag machte Martin sich schon im ersten Licht wieder auf den Weg. Viel geschlafen hatte er in der kalten Nacht nicht. Auch Rufus wirkte recht verfroren. Nur langsam stieg der Hengst den Weg hinunter, als Martin seine wenigen mitgenommenen Habseligkeiten in den Satteltaschen verstaut hatte und wieder in den Sattel gestiegen war. Er ließ dem Pferd die Zeit, die es brauchte, um dem abschüssigen Pfad mit sicheren Tritten zu folgen. Rufus fand die nötige Sicherheit und trug seinen Herrn sicher den Bergweg hinunter. Vom Fuß des Krähenwaldes, aus dem der Palparuva-Bach zum Alvedra herunterfloss, mochten es noch gute zwanzig Meilen bis zur Mündung sein, an der Martin auf der scharfenburgischen Seite in dem Dorf Heinrichsmühl ein Gasthaus wusste. Zehn Meilen östlich von Dorf und Gasthaus erhob sich Burg Falkenstein auf dem südlichen Ende eines aus dem zu den Rebmärker Alpen gehörenden Turotgebirge nach Süden hervorspringenden, etwa zehn Meilen langen Bergsporns.

Doch auf der Hälfte des am Bach entlangführenden Weges stieß der einsame Reiter auf ein dichtes Knäuel kreuz und quer über dem Weg liegender Bäume, die ein Durchkommen auf diesem Weg unmöglich machten. Allein hatte der Prinz auch keine Chance, zwanzig bis dreißig Klafter lange Baumstämme aus dem Weg zu schaffen.

„Dann müssen wir wohl umkehren, mein Großer“, seufzte Martin. Er wendete Rufus und trieb ihn den Weg wieder hinauf bis zum nächsten größeren Absatz. Dort hatte er einen Wegweiser gesehen, der den Weg nach Krähenfurt, Spatzenberg und Wasserhofen bezeichnete. Auf der scharfenburgischen Seite des Alvedra gab es in Wasserhofen ebenfalls ein Gasthaus, zudem hatte das Dorf Krähenfurt auf der wenglischen Seite seinen Namen von der Furt, die dort die Überquerung des Grenzflusses ermöglichte.

Der Weg führte durch den Bergwald in östlicher Richtung an einem Hochplateau vorbei, dem die Burg Falkenstein gegenüberlag. Im Novembernebel war die Burg jenseits des Alvedra jedoch unsichtbar.

Als der Prinz aus den Höhen des Krähenwaldes in das Alvedratal hinunterkam, sah er, dass am anderen Flussufer von einem nur schemenhaft erkennbaren Gebäude Rauch aufstieg. Je näher Martin kam, desto deutlicher wurde, dass das Gasthaus nicht mehr existierte. Nur noch rauchende Trümmer zeugten davon, dass dort einmal das Wasserhofener Gasthaus Zum singenden Schwan gestanden hatte, dessen Wirt auch Braurecht hatte und es fertiggebracht hatte, den Gastungszwang – die Bewirtung durchreisender Adliger auf eigene Kosten – in ein Gastungsrecht – die Bewirtung auf Kosten des Gastes – umzuwandeln. Einen Moment hatte der Prinz den Gedanken, dass wohl ein zorniger Adliger der Bezahlung der Zeche mit Brandstiftung hatte entgehen wollen. Doch je näher er kam, desto klarer wurde, dass nicht nur das Gasthaus niedergebrannt war, sondern das ganze kleine Dorf! Und das auf der wenglischen Seite gelegene Dorf Krähenfurt wirkte verlassen. Obwohl die Furt aus Martins Richtung vor dem wenglischen Dorf war, ritt er die Viertelmeile weiter und fand am Dorfeingang einen von Wind und Wetter zerfetzten Anschlag, an dem gerade noch das anhängende Siegel erkennbar war – das Siegel der königlichen Hofkanzlei Wenglands. Auch wenn von dem Anschlag kein Wort mehr lesbar war, so bewies das Siegel dennoch, dass das Dorf auf königlichen Befehl geräumt worden war.

„Du meine Güte! Was ist denn hier passiert?“, entfuhr es ihm. Rufus schüttelte unwillig den Kopf. Pferde sind Fluchttiere – und sie scheuen das Feuer. Der Brandgeruch, der mit dem Wind über den Fluss getragen wurde, machte den Hengst nervös. Martin wurde bleich. Ein ganzes Dorf ausgelöscht, ein anderes offenbar auf königlichen Befehl aufgegeben! Er fragte sich, wie das hatte geschehen können und lenkte Rufus in die Furt, die mit der etwa zwanzig Meilen weiter nordwestlich gelegenen Furt bei Heinrichsmühl in dieser Gegend die einzigen Übergänge über den Alvedra bildete.

Vorsichtig näherte er sich dem zerstörten Dorf, nahm den Schild zur Hand und zog sicherheitshalber das Schwert. Gespenstische Stille lag über den Spuren der Verwüstung. Hier und da war ein zerschlagenes Stück Steingut, zerbrochene Möbel, zerfetzter Stoff, aber weder Lebende noch Tote, weder Mensch noch Tier. Als er das Dorf schon eine Meile hinter sich hatte, gluckerte es ungewöhnlich am Flussufer. Martin lenkte Rufus zum Ufer und entdeckte einen Eisenhut, der sich im Uferbewuchs verkeilt hatte. Er schob das Schwert in die Scheide, stieg ab und zog den Eisenhut aus dem Wasser.

Er staunte nicht schlecht, als er innen in dem Kopfschutz eine eingeschlagene gekrönte Lilie fand – das Zeichen der königlichen Arsenale Wenglands, von denen es in jeder Provinz des Landes eines gab. Solche Helme gehörten eigentlich zur Ausrüstung einfacher Soldaten. Martin kannte nur einen Ritter, der so etwas trug: Michel, den stellvertretenden Hauptmann seines Onkels. Doch der war bei seinem Onkel und hatte seinen Eisenhut bei sich … Und es schien unwahrscheinlich, dass es sich um den verlustigen Helm eines Soldaten aus Oberwengland handelte, das auf dem gegenüberliegenden Flussufer war. Die Strömungsverhältnisse an dieser Stelle des Flusses hätten einen Helm, der auf der wenglischen Seite ins Wasser gefallen war, nicht auf der scharfenburgischen Seite angetrieben. Zudem wurden Rüstungsteile aus den Arsenalen nur im Kriegsfall ausgegeben. Der letzte Krieg mit Scharfenburg war fast dreihundert Jahre her, als die westlichen Provinzen Scharfenburgs gegen Martins Vorfahren und Namensvetter Martin I. und dessen Anspruch auf den Herzogshut Scharfenburgs rebelliert hatten. Und Eisenhüte wie diesen hatte es zu Zeiten Martins I. und Ottos I. noch nicht gegeben. Der Helm an dieser Stelle machte nur einen Sinn, wenn sich Wengland und Scharfenburg im Krieg befanden und ein wenglischer Soldat diesen Helm auf diesem Ufer verloren hatte.

Martin verwarf den Gedanken so schnell, wie er ihm gekommen war. Das war absurd! Wieso sollten sein Vater und Herzog Ludwig im Krieg liegen, wenn es keine Streitigkeiten der beiden Länder gab und obendrein ihre Kinder miteinander verlobt waren? Nein, es musste dafür eine andere Erklärung geben! Er hängte den Eisenhut an seinen Sattel, stieg wieder auf und ritt weiter.

‚Ich hoffe, Alwin kann mir sagen, was das wirklich zu bedeuten hat‘, dachte er und trieb seinen Hengst zu einer schnelleren Gangart an, um noch bei Tageslicht an die Abzweigung zum Weg nach Falkenstein zu kommen, der etwa sieben Meilen westlich von Wasserhofen von der Westseite des Felssporns zur Burg hinaufführte.

Er war keine Viertelstunde geritten, als er Hilferufe vernahm, die aus dem Wald kamen, der sich zwischen der Landstraße am Fluss und dem Absatz der Rebmärker Alpen nördlich davon erstreckte. Er zog erneut das Schwert und lenkte Rufus nach rechts in den Wald hinein. Schon nach wenigen Klaftern erreichte er einen leicht ansteigenden Waldweg, dem er im Galopp folgte. Nach weiteren hundert Klaftern erreichte er eine Lichtung, auf der vier Wegelagerer einen Reisewagen überfallen hatten. Ein einzelner Verteidiger wehrte sich verzweifelt gegen die Übermacht, konnte auch einen der Angreifer fällen, dann traf ihn selbst der tödliche Hieb.

Martin überlegte nicht lange und griff die Wegelagerer mit einem wütenden Kriegsruf an. Die überraschten Wegelagerer konnten dem heftigen Angriff nicht standhalten. Zwei der Räuber fielen unter seinen präzisen und harten Schwerthieben, der Letzte konnte sich gerade noch ins Unterholz retten, wohin Martin ihm zu Pferd nicht folgen konnte. Der Prinz wartete noch einen Moment, bis er sicher war, dass der Wegelagerer wirklich fort war, dann wandte er sich dem Reisewagen zu. Drei tote Männer in den Wappenröcken der Grafschaft Stolzenfels lagen davor in ihrem Blut. Zwei junge Frauen waren unter dem Wagen in Deckung gegangen. Martin schob sein Schwert in die Scheide und saß ab.

„Vergebt mein rohes Eingreifen, aber ich konnte nicht zulassen, dass Euch Gewalt angetan wird“, bat er um Verzeihung. Die eine weibliche Gestalt unter dem Wagen zuckte zusammen und drehte sich um.

„Martin?“, fragte sie. Der junge Mann erstarrte.

„Regina? Bist du das?“, fragte er mit zitternder Stimme. Sie kroch auf allen vieren unter dem Wagen hervor, er half ihr auf und zog sie gleich in seine Arme.

„Regina!“

Sie stemmte sich gegen die Umarmung, er ließ sie erschrocken los.

„Verschwinde!“, fuhr sie ihn an.

„Was?“, keuchte er.

„Verschwinde, solange du noch kannst!“, setzte sie nach. „Wenn die Männer meines Onkels dich hier finden, bist du tot!“

„Was ist hier eigentlich los? Und was ist das für eine Begrüßung?“, fragte er verständnislos.

„Das ist eine Falle, Martin!“, rief die Prinzessin und brach in bittere Tränen aus.

Im selben Moment krachten hinter Martin Äste. Er wirbelte herum und bremste den Angreifer mit dem Schild aus, den er ihm direkt ins Gesicht drosch, trat einem zweiten grob in die Weichteile und brachte sie damit auf genügend Distanz, um sein Schwert zu ziehen. Es waren Wilzaren, die in immer größerer Zahl aus dem Dickicht erschienen. Martin wehrte sich, geriet wegen der Überzahl, in der sie aus den Büschen kamen, in Bedrängnis, doch er konnte sie vom Wagen fernhalten.

Ein Speerstich traf ihn an der linken Seite, ließ die Glieder des Kettenhemdes brechen und zerfetzte auch den Gambeson darunter. Der Prinz schrie vor Schmerz auf, kämpfte aber verbissen mit letzter Kraft weiter, als erneut Kämpfer eintrafen – doch diesmal waren es Scharfenburger mit Skarpenborner Wappen auf den Waffenröcken.

„Ergebt Euch!“, forderte Graf Volker von Skarpenborn die miteinander Ringenden auf. Die verbliebenen Wilzaren wandten sich von Martin ab, der zusammensackte. Die Scharfenburger attackierten die Wilzaren und machten die letzten drei nieder, die noch standen. Dann wandten sich die Skarpenborner Martin zu, der mit einiger Mühe aufzustehen versuchte, was ihm wegen der Seitenwunde nicht gelingen wollte. Acht Spieße hielten ihn in Schach. Einen Moment sah Martin wie erstarrt auf die ihn bedrohenden Spieße, dann ließ er Schwert und Schild fallen.

„Was soll das?“, fragte er. Statt einer Antwort stach einer der Männer zu und traf den Wengländer erneut knapp unter dem linken Rippenbogen. Es war mehr zufällig dieselbe Stelle, an der der Wilze ihn bereits getroffen hatte. Martin schrie auf, fiel zurück und verlor das Bewusstsein.

„Martin!“, schrie Regina. Gegen Volkers Eingreifen drängte sie sich zu ihrem Verlobten durch. „Seid Ihr denn alle des Wahnsinns?“, schnaubte sie. „Hätte Martin nicht eingegriffen, hätten diese Wegelagerer uns umgebracht!“

„Das sind Wilzaren!“, protestierte Volker. „Wieso sollte ein Wengländer Wilzaren angreifen?“

Regina ließ sich neben Martin nieder und bettete seinen behelmten Kopf auf ihren Schoß.

„Volker, tut Ihr nur so oder wollt Ihr es wirklich nicht wissen?“, grollte sie.

„Was?“

„Martin ist gerade erst vom Kreuzzug zurück!“

„Hat er Euch das gesagt?“, hakte Volker nach.

„Nein, geschrieben.“

„Herrin, der Kreuzzug ist noch nicht beendet. Wenn dieser Wengländer Euch das geschrieben hat, wenn er es war, der Euch dazu verleitet hat, herzukommen, dann war das eine von ihm geplante Falle!“

„Wenn es das gewesen wäre, dann hätte er kaum ohne zu fragen und zu zögern die Wilzaren erschlagen – abgesehen von den dreien, die Eure Männer niedergemacht haben! Sophie und ich haben es mit eigenen Augen gesehen“, versetzte sie. „Was fällt Euch eigentlich ein, Martin eine solche Niedertracht zuzutrauen? Niemals hat er sich derartiger Winkelzüge bedient! Und wer hat Euch eigentlich hierher geschickt?“

„Der Markgraf. Er sagte, seine Späher hätten hier Wengländer und Wilzaren aufgespürt und beauftragte mich, sie abzufangen“, erwiderte Volker.

„So, so, der Markgraf … Hat er Euch auch aufgegeben, einen Mann, der schon am Boden liegt und seine Waffen fallen lässt, abstechen zu lassen?“, knurrte sie, während sie sich bemühte, die Blutung zu stillen.

„Ihr wisst, was Willehad durch die Wengländer verloren hat“, erinnerte Volker sie, dass die gesamte Familie des übereifrigen Kriegsknechtes bei der Plünderung Wasserhofens abgeschlachtet worden war.

„Volker, ich sage das jetzt nur einmal, aber es gilt für euch alle: Wer sich erdreistet, einen Gegner anzugreifen, der sich ergibt, wird dafür bestraft werden! Habt Ihr das verstanden?“, fauchte die Prinzessin. „Und jetzt verladet Ihr den Prinzen auf den Wagen, damit er in die Burg kommt!“

Kapitel 2

Gefangener Gast

Als Martin erwachte, war es dunkel. Er bemerkte, dass seine Lage verändert war. Neugierig suchte er seine Umgebung ab und stellte bald fest, dass er in einem Raum war, der wohl ein geräumiges Zimmer einer Burg sein mochte. Im Kamin brannte ein munteres Feuer. Martin sah ins Feuer und grübelte, weshalb die Scharfenburger ihn angegriffen hatten, obwohl er Regina geschützt hatte. Die einzige plausible Antwort, die ihm dazu einfiel, war, dass Wengland und Scharfenburg Streit hatten, den sie mit Waffengewalt austrugen. Erneut wollte er sich diesen Gedanken verbieten. Eine unbewusste Bewegung erinnerte ihn schmerzhaft an die Stichverletzung und ließ ihn unterdrückt aufstöhnen.

In dem vom Bett abgewandten Sessel entstand Bewegung, die Martin erst bemerkte, als die sich erhebende Gestalt schon ganz aufgestanden war und sich zu ihm umdrehte. Die leicht gebückte Gestalt und der lange Bart ließen den Prinzen erkennen, wer dort gesessen hatte.

„Graf Alwin?“, fragte er. Der alte Mann kam näher.

„Willkommen im Leben, Prinz Martin“, sagte der alte Graf mit seiner für sein Greisenalter von inzwischen achtzig Jahren immer noch erstaunlich sonoren Stimme und setzte sich vorsichtig an das mit Fellen und weichen Leinenlaken bequem ausgestattete Lager des jungen Mannes.

„Es hat nicht viel gefehlt und Ihr hättet die letzten Meilen hier herauf nicht überlebt“, ergänzte er.

„Wollte der, der mich stach, nachdem ich mich verwundet ergeben hatte, mir noch die Kehle durchschneiden?“, fragte Martin bissig.

„Wengländer sind hier nicht mehr gern gesehen“, erwiderte Alwin mit grimmigem Gesicht.

„Wieso nicht? Sonst habt Ihr Euch sehr gefreut, wenn ich Euch besucht habe“, wunderte sich der Verwundete. „Was ist hier los?“

„Seit wann seid Ihr wieder in diesen Landen?“, fragte Alwin streng und ohne auf die Erwiderung einzugehen.

„Seit dem 2. Dezember, ehrwürdiger Alwin“, erwiderte Martin spontan.

„2. Dezember? Seit zwei Tagen?“, hakte der Graf verblüfft nach. Der Prinz nickte.

„Ihr wart noch nicht in Steinburg?“

„Nein. Ich habe unser zurückkehrendes Kreuzzugsheer in Dominiksburg verlassen und bin über den Quartenpass gleich hierhergekommen“, antwortete Martin.

„Könnt Ihr das beweisen?“, bohrte der Falkensteiner.

„Wenn Ihr venezianische Münzen und den Geleitbrief des Grafen von Eppan akzeptiert, den er am 19. November ausgestellt hat, ja“, entgegnete Martin. „Ihr könnt Euch leicht ausrechnen, dass wir ohne große Verzögerungen direkt von Tirol hergekommen sind. Wieso fragt Ihr so bohrend?“

Der alte Mann stand auf und begann eine unruhige Wanderung durch das Gemach.

„Dann ist der Verdacht falsch …“, brummte er in den Bart.

„Was für ein Verdacht? Alwin, was ist hier geschehen, dass ein guter Freund Eures Hauses ohne Warnung angegriffen wird?“

Alwin blieb stehen.

„Wann seid Ihr aufgebrochen?“

„Zu Ostern 1201. Das habe ich Euch auch gesagt, als ich Anfang 1201 hier bei Euch war. Was geht hier eigentlich vor?“

Schnaufend setzte sich der alte Mann wieder.

„Martin … diese … diese Lande sind nicht mehr die, die sie einst waren“, sagte er stockend.

„Bitte, sprecht nicht in Rätseln!“, forderte Martin ihn auf und versuchte, sich aufzurichten. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihn und ließ ihn in die Kissen zurückfallen.

„Wir haben Krieg mit Euch, Wengländer! Und Ihr habt ihn angefangen!“, fuhr Alwin ihn an.

„Und … wieso?“, stotterte Martin erschrocken. Die herrische Geste des alten Grafen brach zusammen. Er zuckte hilflos mit den Schultern, setzte sich wieder, diesmal aber in den Sessel, der in der Nähe des Bettes stand. Er suchte nach Worten, um dem so offensichtlich ahnungslosen Martin beizubringen, was geschehen war.

„Ihr wisst, dass mein Bruder, mein Neffe und meine Söhne von den Wilzaren in Dunkelfels umgebracht wurden, dass Dunkelfels seit 1199 von den Wilzaren besetzt ist“, sagte der alte Graf. Der junge Mann nickte.

„Als die Wilzaren im April 1201 den Alvedra überschritten, Tannwald und Thannburg angriffen, hat Herzog Ludwig Euren Vater um Beistand gebeten. Er wies darauf hin, dass Ihr und Euer Onkel mit Euren Grafschaftsaufgeboten sowie weiteren fünfhundert Kämpfern aus allen Teilen Wenglands gerade erst zum Kreuzzug aufgebrochen wart und er vor Eurer Rückkehr nichts unternehmen könnte“, berichtete Alwin. „Im Juni kamen Boten Eures Vaters, die behaupteten, Ende Mai wären seine Männer von unseren angegriffen worden. Das war Unsinn, es hatte keinen Angriff unsererseits auf Wengland gegeben. Das hat der Herzog Eurem Vater auch mitteilen lassen. Ende Juli stand dann plötzlich ein wenglisches Heer vor den Druidensteinen. Die Wächter dort wurden umgebracht, konnten aber gerade noch eine Warnung nach Stolzenfels senden.“

„Ohne Kriegserklärung?“, hakte Martin verblüfft nach. Es war mehr als unüblich, einen Krieg ohne vorherige Kriegserklärung anzufangen …

„Nein, es gab keine Kriegserklärung“, erwiderte Alwin. „Bis zum Winter gab es vor Stolzenfels ständig Kämpfe. Erst der Schnee beendete die Schlachten. Im Frühjahr dieses Jahres ging es wieder los. Danach war der Herzog der Ansicht, Ihr oder Euer Onkel wärt die treibende Kraft, zumal Euer Vater ja erst nach Eurer Rückkehr eine Entscheidung treffen wollte. Erst seit vielleicht zwei oder drei Tagen ist wieder Ruhe. Zuletzt wurde Wasserhofen von Söldnern Eures Vaters geplündert und niedergebrannt. Unser Herzog ist auf die königliche Familie Wenglands wirklich nicht gut zu sprechen.“

„Seht in meinem Beutel nach. Ihr werdet dort finden, was ich Euch gesagt habe. Mit dem, was hier geschehen ist, habe ich nichts zu tun. Mein Onkel ebenso wenig und niemand, der mit uns nach Venedig gezogen ist. Damit dürfte jeder Grund entfallen, mich als Feind zu betrachten“, entgegnete Martin.

„Ich weiß von Euch selbst, dass Ihr in unterschiedlichen Glaubensauffassungen keinen Grund zum Krieg seht“, sagte Alwin. „Insofern sind Zweifel angebracht, dass Ihr wirklich fast zwei Jahre fort wart, um Heiden zu bekämpfen. Nach allem, was man hier hört, sind keine Kreuzfahrer bisher zurückgekehrt. Venezianische Münzen sind gelegentlich auch in Chur oder in Bregenz zu finden. Ein Reisepass eines Tiroler Grafen? Das ist nicht so weit, dass damit zwei Jahre Abwesenheit und Eure Schuldlosigkeit an diesen Überfällen zu beweisen wären, Martin.“

„Ich habe keine Ahnung, weshalb mein Vater mit Eurem Herzog im Streit liegt. Ich schwöre es bei Gott, Alwin“, bekräftigte der Prinz. „Und wenn Ihr schon so genau wisst, dass Heidentum allein kein Grund für mich ist, Krieg zu führen, ist es der gemeinsame christliche Glaube, der Wengland und Scharfenburg verbindet, noch viel weniger. Ja, es ist zutreffend, dass weder mein Onkel noch ich mit großer Begeisterung auf den Kreuzzug gegangen sind. Ich habe dem Befehl meines Vaters gehorcht, weil ich zu meiner Erstkommunion ein Gelübde abgelegt habe, eines Tages auf den Kreuzzug zu gehen. Das war, kurz nachdem Jerusalem gefallen war. Mein Onkel ist mit mir gezogen, um mich zu beschützen. Gemeinsam hatten wir die Idee, die Rechnung dafür einfordern zu können, dass mein Onkel von al-Efdal, Saladins Sohn, schlecht behandelt worden war, dass der König von Zypern ihn ermorden lassen wollte.“

„Und wieso seid Ihr dann schon wieder hier?“

„Weil der Kreuzzug sich gar nicht gegen die Muslime in Jerusalem richtet, sondern die Kreuzfahrer zur Bezahlung der Überfahrt nach Akkon die christliche Stadt Zara in Dalmatien für Venedig gefügig machen sollen“, versetzte Martin bitter. „Einen solchen Frevel wollten wir nicht mitmachen. Der Papst war entsetzt, als er davon hörte und hat allen, die sich daran beteiligen, mit der Strafe der Exkommunikation gedroht. Wir haben nach anderen Passagen ins Heilige Land gesucht, aber es gab keine. Genua und Pisa führen Krieg gegeneinander und können keine Schiffe bieten. Der Landweg ist versperrt, weil die Byzantiner nach üblen Erfahrungen mit den vorherigen Expeditionen aus Europa keine katholischen Kreuzfahrer mehr durchlassen, wie wir erfuhren. Also sind wir umgekehrt, nachdem wir uns dort hinter den Bergen eineinhalb Jahre nutzlos um die Ohren geschlagen haben. Wenn Ihr das immer noch nicht glauben könnt, dann fragt Regina. Ich habe ihr aus Casale Monferrato geschrieben und das auch so in meinem Brief erwähnt. Wenn ich Ihr nur zweimal geschrieben habe, dann deshalb, weil mein Onkel nicht wollte, dass der Bote ständig sechs Wochen hin und her reitet. Erkundigt Euch bei Fürst Gregor, was wir ihm gesagt haben, als wir dort am 28. November ankamen. Außerdem: Meint Ihr, ich würde allein herkommen, um Regina hier bei Euch zu treffen, wenn ich wüsste, dass ich hier auf feindliche Gesinnung stoße? Meint Ihr, mein Vater würde ein Heer ohne seinen Heermeister Bertram von Ermeldorf senden, wenn er im Lande wäre? Meint Ihr, mein Onkel oder ich hätten unsere Truppen nicht mit in den Kampf geführt, wären wir hier gewesen? Welche Veranlassung sollte ich wohl gehabt haben, so zu tun, als wäre ich nicht hier? Seit 1199 will ich Eure Prinzessin heiraten. Wie käme ich wohl dazu, diese von mir angestrebte Ehe bis Sankt Nimmerlein aufzuschieben, wenn ich mich dafür schon geschlagen habe, um den Sieg betrogen wurde? Mir sind mehr als genug Steine in den Weg geworfen worden, die das verhindert haben: Der Einspruch der hiesigen Grafen, das manipulierte Turnier, das Trauerjahr, das schon eine Verlobung verhinderte und dann noch dieser blödsinnige Kreuzzug! Nichts hat mir mehr Schmerz bereitet, als die Tatsache, dass Hindernisse mir verwehrten, sie endlich zu ehelichen!“

„Und wieso paktiert Euer Vater mit den Wilzaren?“

„Wie bitte? Ein Bündnis mit Wilzarien? Das kann nicht sein!“, widersprach Martin heftig.

„Es kann!“, versetzte Alwin. „Wengländer und Wilzaren fallen vereint über uns her!“, grollte Alwin.

„Das … das kann ich nicht glauben!“

„Wieso nicht?“

„Es gab eine Bündnisanfrage der Wilzaren, ja. Das war zu Weihnachten 1200. Ich habe meinem Vater davon abgeraten. Er hat vor meinen Ohren gegenüber dem Herold König Havariks ein Bündnis mit Wilzarien abgelehnt. Ihr werdet hoffentlich verstehen, dass ich eine solche Behauptung nicht einfach als wahr hinnehme.“

Der Graf von Falkenstein nickte.

„Ihr wisst wirklich auf jede noch so bohrende Frage eine plausible Antwort, mein Junge. Ihr habt – wie Regina mir sagte – ohne zu zögern auf die Wilzaren eingeschlagen, die ihren Wagen angegriffen hatten. Doch ich fürchte, es wird Euch nicht retten“, seufzte er. „Wie gesagt: Herzog Ludwig ist auf Wengländer im Allgemeinen und die Königsfamilie Wenglands im Besonderen nicht gut zu sprechen …“

„Dann sollte er sich gut überlegen, was er tut. Wenn mein Vater bis jetzt keinen vernünftigen Kriegsgrund gehabt haben sollte – was ich bezweifle – dann hätte er spätestens dann einen, wenn der Herzog mich töten lässt“, warnte Martin. „Alwin, mir kommt das alles sehr seltsam vor. Lasst mich nach Steinburg. Lasst mich herausfinden, was hier wirklich geschehen ist.“

„Das kann ich nicht“, sagte Alwin. Martin wurde noch bleicher, als er durch Blutverlust und Schmerz ohnehin schon war.

„Wieso nicht?“

„Erstens seid Ihr dazu viel zu schwer verwundet. Es wird sicher noch Wochen dauern, bis Ihr genesen seid. Zweitens: Ihr seid Wengländer, noch dazu der Sohn des Königs. Allein dem Herzog steht eine Entscheidung darüber zu, was mit Euch geschehen soll“, erwiderte der alte Graf. „Bis dahin muss ich Euch als Gefangenen betrachten, auch wenn es mir persönlich lieber wäre, Euch als meinen Gast anzusehen.“

„Was habe ich denn gegen Euch getan, dass Ihr mich für gefangen erklärt? Ist es wider die guten Sitten, Bedrängten zu helfen?“, fragte Martin entsetzt. Alwin seufzte tief.

„Nein. Und ich bin Euch sehr dankbar dafür – von Regina ganz zu schweigen. Deshalb kann ich Euch auch eine bessere Unterbringung bieten als eine Kerkerzelle. Graf Volker ist auf dem Weg nach Stolzenfels, um den Herzog zu unterrichten, dass Ihr hier seid. Er wird gewiss bald hier sein.“

„Werdet … werdet Ihr meinem Vater Nachricht geben, dass ich hier bin?“

„Auch darüber wird der Herzog entscheiden, Martin. Wenn Ihr mir einen Rat erlaubt: Gönnt Euch die Ruhe, die Euch noch bleibt. Ihr werdet alle Kraft brauchen, um Ludwig davon zu überzeugen, dass Ihr mit diesem Krieg nichts zu tun habt.“

Martin nickte und schloss die Augen. Erst jetzt spürte er, dass das relativ lange Gespräch ihn sehr angestrengt hatte. Erschöpft schlief er wieder ein, während Alwin die Unruhe packte. Für ihn stand nach diesem Gespräch fest, dass Martin am Krieg zwischen Scharfenburg und Wengland unschuldig war. Aber er war ein hervorragendes Druckmittel, um König Rudolf zur Kapitulation zu zwingen … Doch Rudolf damit zu drohen, seinen Thronfolger zu töten, der selbst mit dem Krieg nichts zu tun hatte, der völlig arg- und ahnungslos seine Verlobte besuchen wollte, das schien dem alten Grafen ein unentschuldbares Verbrechen zu sein. Der Blick des alten Mannes fiel auf den schlafenden jungen Mann.

‚Woher wusste er eigentlich, dass Regina auf dem Weg hierher war?‘, durchzuckte es ihn.

Am späten Vormittag des folgenden Tages wachte der Prinz wieder auf. Regina saß an seinem Bett.

„Guten Morgen“, sagte sie mit einem traurigen Lächeln. Sein Gesicht hellte sich auf.

„Guten Morgen, mein Liebling“, erwiderte er und nahm ihre Hand.

„Es tut mir so Leid, was geschehen ist. Glaub‘ mir bitte, dass ich damit nichts zu tun hatte“, bat sie.

„Ich … wäre nie … auf die Idee gekommen, dass … dass du mir schaden wolltest. Es gibt nichts zu verzeihen“, erwiderte er matt, aber mit sanftem Lächeln.

„Ich hab‘ dich so vermisst“, sagte sie leise. Sie beugte sich über ihn und küsste ihn. Er ließ es nur zu gern geschehen und legte den rechten Arm um ihren Nacken, um sie noch etwas weiter zu sich herunterzuziehen. Sie kam ihm gleichfalls nur zu gern entgegen, als ein Räuspern sie störte. Regina richtete sich schneller auf, als sie eigentlich wollte.

„Au!“, protestierte er.

„Entschuldigung. Das wollte ich nicht“, bat sie erneut um Verzeihung. Beide sahen zur Tür, wo Graf Alwin stand.

„Entschuldigt, Kinder. Ich wollte euch nicht erschrecken“, schmunzelte der alte Mann. „Guten Morgen“, ergänzte er und setzte sich recht mühsam in den Sessel in der Nähe von Martins Bett.

„Martin, mein Junge, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass Regina hier sein könnte?“, erkundigte er sich. Martin lächelte. Er hatte sich schon gewundert, dass Alwin ihn in der Nacht so distanziert angesprochen hatte. Nach der Verlobung hatte Reginas Onkel ihm angeboten ihn zu duzen.

„Weil du mir das geschrieben hast, Onkel Alwin“, erwiderte er.

„Wie bitte?“, hakte der Graf verblüfft nach.

„Weil ich die Nachricht bekommen habe, dass Regina hier ist. Ich wollte sie besuchen und mit ihr zusammen nach Steinburg reisen, um mein Heiratsversprechen endlich einzulösen, an dem ich schon seit Jahren gehindert bin“, erwiderte der Prinz mit leisem Ächzen.

„Und … wie hast du diese Nachricht überhaupt bekommen?“, hakte Alwin nach.

„Ich habe von Sankt Maria im Münstertal einen Boten nach Stolzenfels gesandt, um sie über meine Rückkehr in Kenntnis zu setzen. In Dominiksburg erhielt ich von dir die Nachricht, dass Regina hier ist und habe mich auf den Weg gemacht.“

„Von mir?“, fragte Alwin verwundert.

„Ein Brief mit deinem Siegel, Onkel Alwin.“

„Hast du das bei dir?“

„Ja. In meiner inneren Wamstasche.“

Regina stand auf und nahm aus dem braunen Samtwams, das über einem Stummen Diener hing, das gesiegelte Schreiben. Das Siegel zeigte das offizielle Siegel der Grafschaft Falkenstein, einen schräglinks durch einen Balken geteilten Schild mit einer einzelnen Lilie in der rechten Oberecke und drei Rosen links unter dem Balken. Alwin sah das Siegel wie vom Donner gerührt.

„Martin, das ist mein Siegel – aber ich habe es nicht geschrieben und auch nicht schreiben lassen“, sagte er kreidebleich. „Regina, hast du das an dich gerichtete Schreiben mit?“

Die Prinzessin sah auf den Brief.

„Ja, sogar zwei. Den von Martin und einen von dir, Onkel. Ich hole sie.“

Sie verließ das Gemach und kehrte bald mit zwei Briefen zurück. Der eine war der von Martin, mit dem er ankündigte, nach Stolzenfels kommen zu wollen, um sie als seine Braut abzuholen und sie darum bat, ihre Sachen zu packen, um mit ihm nach Steinburg zur Hochzeit zu ziehen. Der andere Brief schien dem Siegel nach von Alwin zu sein.

„Der Bote, der diesen Brief vom Prinzen Deines Herzens überbringen sollte, ist leider von meinen Wächtern getötet worden, als er den Alvedra überquerte. Sie konnten ja nicht wissen, was er in der Tasche hatte. Sieh mir bitte nach, dass ich den Brief geöffnet habe, doch wollte ich mich vergewissern, dass ich den Empfang zulassen kann. Schließlich führt sein Vater Krieg gegen uns. Ich kann es zulassen. Es ist offensichtlich, dass Martin noch nichts vom Krieg weiß. Ich habe ihn gebeten, herzukommen. Komm nach Falkenstein, aber sage Deinem Vater nicht, dass Martin hierherkommt. Er würde ihn gewiss als Geisel missbrauchen. Dein Verlobter hat mir versprochen, dass er nichts von dem verraten wird, was er hier gesehen hat, wenn er heimkehrt. Dein Onkel Alwin“, las sie vor.

„Du meine Güte!“ entfuhr es dem alten Grafen. „Nicht nur Martin ist eine perfide Falle gestellt worden, auch dir und mir! Da will uns jemand zu Verrätern erklären!“

„Wer könnte das tun?“, fragte Regina.

„Mir fällt da einer ein, aber ich will keine Gerüchte in die Welt setzen …“, bemerkte Martin.

„Richard?“, hakte Alwin nach. Der Prinz nickte.

„Er hat mich schon beim Turnier betrogen. Er weiß, dass du nicht auf seiner Seite bist, Onkel Alwin, und er weiß, dass Regina sich nie dazu bereitfinden wird, ihn zu heiraten. Da ist es naheliegend, dass er die Gelegenheit nutzt, mich in eine Falle zu locken, und euch beide nebenbei als Verräter zu brandmarken. Mich würde es nicht wundern, wenn Volker deinen Vater schon auf halbem Wege nach Stolzenfels trifft und er auf uns alle drei nicht gut zu sprechen ist.“

Kapitel 3

Untersuchung

Wie Recht Martin mit seiner Vermutung hatte, wurde drei Tage später klar, als Herzog Ludwig mit einer Truppe erschien, die groß genug war, um jeden der knapp fünftausend Einwohner der Grafschaft Falkenstein gefangen zu setzen. Dass er nicht in großartiger Stimmung war, verriet sein grantiger Ton, mit dem er Einlass in die Burg begehrte:

„Öffnet das Tor, aber etwas plötzlich!“

Alwin und Regina eilten in den Hof, um den Herzog zu begrüßen. Beide sanken in eine tiefe Verbeugung, als der Landesherr in den Burghof einritt. Einer der Stallburschen nahm den Grauschimmel des Herzogs am Zügel, Ludwig stieg ab.

„Kommt wieder hoch, alle beide! Ich habe mit Euch zu reden!“, knurrte er seinen Schwager und seine Tochter an. Gehorsam erhoben sich beide. Heinrich und Simon, die Söhne des Herzogs, blieben dicht bei ihrem Onkel und ihrer Schwester.

„Heinrich …“, sprach Regina ihren ältesten Bruder an, aber der schüttelte den Kopf.

„Sag jetzt lieber nichts, Schwester. Antworte auf Vaters Fragen, sonst sei lieber ruhig“, empfahl der Thronfolger. Die Prinzessin wurde blass. Das sah in der Tat so aus, als wollte ihr Vater sie und ihren Onkel tatsächlich des Verrats anklagen.

„Durchsucht die Burg!“, wies Ludwig seine Männer an.

„Wartet, Mylord!“, rief Alwin.

„Was ist?“, grollte der Herzog an seinen Grafen gewandt. Der alte Mann warf sich dem Herzog erneut zu Füßen.

„Ihr sucht Prinz Martin, Mylord“, sagte er mit zitternder Stimme. „Er ist hier, aber er ist verwundet. Ich bitte Euch, mein Herzog: Lasst den jungen Mann, der Eure Tochter rettete, nicht gewaltsam hier in den Saal schleppen. Bitte, mein Herzog, wenn Ihr ihn befragen wollt, dann tut das dort wo er liegt – in meinem Schlafgemach.“

Ludwig winkte die Männer zurück, die schon ausschwärmen wollten und setzte sich auf den Thronsitz im Rittersaal.

„So, so … Ihr beherbergt einen Feind unseres Landes? Welche Nachsicht sollte ich wohl walten lassen, wenn diese Räuberbande von südlich des Alvedra über unsere Dörfer herfällt wie wilde Bestien?“

„Vater, Martin …“

„Du redest nur, wenn du gefragt wirst, verstanden?“, fuhr Ludwig seine Tochter an. „Du machst mit diesen Mordbrennern auch noch gemeinsame Sache!“

Regina stand aus der Kniebeuge auf und schüttelte auch ihren Bruder Simon ab, der sie festhalten wollte.

„Dann lass mich sagen, was hier vorgeht, Vater!“, versetzte sie nicht weniger erbittert. „Du willst dich am Falschen vergreifen, wenn du Martin einen Mordbrenner nennst.“

„Schweig!“

„Nein! Ich schweige nicht!“, donnerte sie zurück. „Ein Feind deines Herzogtums hätte wohl kaum ohne zu zögern die Wilzaren attackiert, die meinen Wagen angriffen. Deine Soldaten, die gefallen sind, haben die Wilzaren umgebracht, nicht Martin! Er hatte keine Ahnung vom Krieg, bis Volker ihn angreifen ließ, als er bereits vom Kampf mit den Wilzaren verwundet war!“

„Berufst du dich auf diesen Brief hier?“, schnaubte Ludwig und ließ sich von Heinrich ein Schreiben geben, dessen Siegel aufgebrochen war. Er zeigte es Regina.

„Das Siegel deines verehrten Onkels!“, knurrte er.

„Dann finde ich jedenfalls interessant, dass es diesen Brief gleich zweimal gibt“, hielt sie ihrem Vater vor.

„Wie bitte?“, hakte der verblüfft nach.

„Ich habe den Brief, den Onkel Alwin – angeblich – geschrieben hat, mitgenommen. Wenn du einen solchen Brief ebenfalls hast, muss es davon wohl zwei geben. Und du nimmst doch nicht wirklich an, dass dein Schwager den Brief doppelt schickt, wenn er mich darin ausdrücklich um Geheimhaltung bittet!“

Jetzt war es Ludwig, der stockte.

„Holt mir Markgraf Richard her!“, befahl er. Wenig später stand Richard im Rittersaal und verbeugte sich vor dem Herzog.

„Markgraf Richard – woher habt Ihr diesen Brief?“, fragte Ludwig.

„Eure holde Tochter hat dieses Schriftstück im Garten liegen lassen. Ich sah, dass er liegen blieb und wollte ihn zu ihr bringen, als ich den Inhalt mehr zufällig las. Da habe ich mich veranlasst gesehen, Euch dieses Schriftstück zu übergeben, mein Herzog“, antwortete er.

„Und da seid Ihr ganz sicher, ja?“, hakte Alwin nach, während Regina schon nach Luft schnappte, um den Markgrafen der Lüge zu bezichtigen. Allein Alwins beruhigendes Kopfschütteln hielt sie davon ab.

„Einem Verräter antworte ich nicht!“, versetzte Richard näselnd. „Durchsucht doch die Burg, mein Herzog. Dann wird sich ja herausstellen, ob Martin hier ist oder nicht.“

„Das … Richard … ist im Moment noch nicht die Frage“, winkte Ludwig ab. „Im Moment stelle ich mir die Frage, weshalb es diesen Brief in zweifacher Ausfertigung geben soll. Habt Ihr dazu eine Idee?“

„Oh, eine Kopie ist doch schnell nachgeschrieben …“, warf Richard wie beiläufig hin.

„Raimund von Löwenstein: Ihr begleitet die Prinzessin jetzt dorthin, wo sie den Brief, den sie mitgenommen haben will, aufbewahrt“, wies Ludwig Richards Vetter an. „Solltet Ihr ihre Leibdienerin Sophie sehen, bringt sie gleich mit – und sorgt dafür, dass die jungen Damen nicht miteinander reden!“

„Wie Ihr wünscht“, bestätigte der Baron von Löwenstein. „Bitte, meine Prinzessin, geht voran.“

Regina führte den Löwensteiner mit rasendem Herzen in ihr Gastgemach. Sophie wartete dort mit besorgter Miene auf ihre Herrin und sprang auf, als sie mit Raimund hereinkam.

„Herrin …“

„Kein Wort!“, knurrte Raimund sie an. „Den Brief, Hoheit!“

Regina nickte wortlos, öffnete eine Schatulle, die mehrere Briefe enthielt und wollte einen davon mitnehmen, aber Raimund nahm ihr die ganze Schatulle weg.

„Überlasst die einstweilen mir“, sagte er. „Und du kommst auch mit!“, befahl er Sophie, die gehorsam knickste.

„Mylord Raimund, Ihr tätet mir einen Gefallen, wenn Ihr die Schatulle nach vorn strecken würdet“, flötete Regina.

„Was soll das bewirken?“, grollte der Löwensteiner.

„Dass Ihr weder etwas hinzufügt noch daraus entfernt. Dieser Brief, den mein Vater mir vorhielt, ist eine Fälschung! Und ich möchte jetzt sicher sein, dass mir nicht noch mehr untergeschoben wird oder Beweise entfernt werden. Gehen wir!“

Raimund sah sie verstört an.

„Was? Fälschung?“

„Ja – und zwar …“

„Euer Vater gab mir auf, dass Ihr nicht miteinander redet. Sagt Eurem Vater, was dazu zu sagen ist“, entgegnete er. Regina nickte und schwieg ebenso wie ihre persönliche Dienerin, als sie durch die Gänge zum Rittersaal zurückkehrten.

„Die Briefschatulle Eurer holden Tochter, Mylord!“, präsentierte Raimund die etwas mehr als eine Handlänge breite, eine Handlänge lange, vier Fingerbreit hohe, mit rotem Leder bezogene Kassette, in deren Deckel eine goldene Lilie eingeprägt war. Der Herzog nahm sie an, öffnete den Deckel, suchte darin und fand das Schreiben von Alwin samt dem Brief von Martin, mit dem er seine Ankunft ankündigte und Regina bat, mit ihm nach Steinburg zu reisen. Interessiert las der Herzog die beiden Briefe. Sie waren wortgleich, enthielten dasselbe Datum, das gleiche Siegel. Dass ein Absender eine Kopie eines Briefes fertigte oder fertigen ließ, kam vor. Bei privater Korrespondenz war es jedoch eher selten. Und dass die beim Absender verbleibende Kopie auch gesiegelt war, war – wenn nicht völlig ausgeschlossen – doch extrem selten. Bei einem Brief, der den Empfänger aufforderte, über den Inhalt nichts verlauten zu lassen, schien es aber gänzlich ausgeschlossen.

Ludwig erinnerte sich an den Prozess gegen Arthur von Backendorf in Wachtelberg. Das war zwar schon zehn Jahre her, aber dieser Prozess hatte sich durch die seinerzeit ungewöhnliche Beweisführung des jetzigen Grafen von Hirschfeld tief in sein Gedächtnis gebrannt.

„Sophie, sag mir doch, wann Regina diesen Brief erhalten hat“, forderte er die Dienerin auf. Sophie sah scheu zu ihrer jungen Herrin, die nickte; die Dienerin verstand dies als Zustimmung und sah sich den Brief näher an.

„Das war am Ersten Advent, Herr. Sie bekam diesen Brief mit einem zweiten, der schon geöffnet war, las beide und sagte mir, ich solle auf der Stelle packen“, sagte sie.

„Wo hat Regina den Brief gelesen?“, fragte Ludwig.

„In Ihrer Kemenate, Herr.“

„Ist sie im Garten gewesen?“, fragte der Herzog weiter. Die Dienerin schüttelte den Kopf.

„Nein. Als wir nach dem Kirchgang in der Burgkapelle in die Kemenate zurückkehrten, war schreckliches Wetter. Wir sind beide nicht draußen gewesen, Herr.“

„Danke, Sophie“, sagte Ludwig und bedeutete der Dienerin mit einer leichten Handbewegung, dass sie aufstehen konnte. Sie erhob sich, drehte sich um und stockte. Sie wandte sich wieder um.

„Da fällt mir ein, Herr … die Prinzessin fand es seltsam, dass Ihr Onkel ihr einen Brief mit dem Grafschaftssiegel schickte.“

„Was meinst du?“

„Sie sagte mir, dass Briefe von ihm sonst immer mit dem persönlichen Siegel verschlossen gewesen seien“, sagte die Dienerin.

„Ist das so? Regina?“, hakte der Herzog nach.

„Du hast meine Briefschatulle, Vater. Sieh nach“, erwiderte die Prinzessin. Der Herzog nahm alle Briefe aus der Kassette und sah sie durch. Es gab einige Briefe von Alwin darin. Alle waren mit einem kleinen Siegel versehen, wie von einem Siegelring. Verglichen damit war das Grafschaftssiegel mindestens dreimal so groß. Das kleine Ringsiegelwappen zeigte auch nicht den Lilienschild der Grafschaft, sondern einen einzelnen Falken, der die Fänge nach imaginärer Beute reckte.

„Das ist interessant …“, brummte der Herzog. „Alwin, zeig‘ mir doch bitte deinen Siegelring“, forderte er seinen Schwager auf. Alwin trat zu ihm und reichte ihm den Ring, den er am linken kleinen Finger trug.

„Was für ein Wappen ist das?“, fragte Ludwig.

„Das ist das der Baronie Falkenstein, mein Herzog. Ein Erbstück meines Großvaters mütterlicherseits, der …“

„Danke, das genügt, Alwin“, wehrte Ludwig ab. Der alte Graf trat zurück.

„Also, Markgraf Richard …“, wandte Ludwig sich an den Überbringer der bösen Nachricht. „Ihr sagt, Ihr habt den Brief im Garten gefunden. Da ist meine Tochter aber offenbar nicht gewesen, wie ihre Dienerin sagt. Eine gesiegelte Briefkopie, die hier verblieben wäre, ist nach meiner Erfahrung seltener als Pfefferbäume im Stolzenfelser Burghof. Und dass mein Schwager eine persönliche Korrespondenz mit dem großen Grafschaftssiegel verschließt, habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Das könnte ich ja noch verstehen, wenn er in Eile gewesen wäre und Regina sozusagen zwischen Tür und Angel benachrichtigen wollte und gerade nichts anderes zur Hand gewesen wäre als das große Petschaft. Aber da Alwin seinen ererbten Ring immer bei sich trägt, ist das wohl auszuschließen. Dieser Brief mag stammen von wem er will, aber ganz gewiss nicht von Alwin von Falkenstein. Der Verdacht, den Ihr mir da ins Ohr geflüstert habt, trifft offensichtlich nicht zu.“

„Nun, der Graf von Falkenstein hat diesen Brief vielleicht nicht geschrieben“, räumte der Markgraf ein. „Aber dass Eure Tochter einen solchen Brief vor Euch geheim hält und sich heimlich auf den Weg hierher macht, um den Sohn des Kriegstreibers ohne Euer Wissen zu treffen, ihm vielleicht sogar in dessen Heimat folgen will – deren König gegen uns Krieg führt, wie ich nochmal ausdrücklich bemerke – ist immer noch Verrat!“

„Ist das so?“, fragte der Herzog mit leicht zusammengekniffenen Augen. „Dass Alwin nicht den Verrat begehen wollte, den Ihr ihm unterstellt habt, habe ich gerade festgestellt. Deshalb … seht es mir nach, wenn ich hier erst weitere Erkenntnisse erlangen möchte, bevor ich mir ein Urteil erlaube.“

Er sah den alten Grafen an.

„Wo ist Martin?“, fragte er.

„Folgt mir!“

Alwin trat in Martins Gemach ein und fand den jungen Mann wach, aber offenbar träumend vor.

„Seid gegrüßt, Martin. Es ist Besuch eingetroffen. Unser Herzog Ludwig möchte mit Euch reden. Seid Ihr dazu bereit?“

Die distanzierte Anrede warnte Martin. Sein Schwiegervater in spe schien nicht mit sonniger Laune gekommen zu sein.

„Ja, gewiss, edler Alwin“, erwiderte er. „Wünscht er meine Anwesenheit unten?“

„Nein, er ist zu Euch gekommen“, antwortete der Herzog und schob den alten Herrn mehr oder weniger sanft beiseite. Martin versuchte, sich respektvoll aufzurichten, doch es wollte ihm nicht gelingen.

„Bleibt liegen!“, winkte Ludwig ab. „Vielleicht könnt Ihr Euch vorstellen, dass meine Gefühle für Euch eher zwiespältig sind. Zum einen seid Ihr ein Wengländer, der mein Feind ist. Zum anderen höre ich, dass Ihr das Leben meiner Tochter gerettet habt und weiß nicht, wie ich Euch dafür danken kann.“

„Hebt eines gegen das andere auf“, entgegnete Martin. „Lasst mich einfach gehen, wenn ich genesen bin.“

„Das könnte ein großes Opfer sein. Ich weiß nicht, ob Ihr nicht kurz darauf mit einer Armee in Falkenstein seid. Das Risiko ist groß“, mutmaßte der Herzog.

„Ich kann es Euch nicht garantieren, Hoheit. Wenn mein Vater einen gerechten Kampf führt, wird es für mich selbstverständlich sein, meine Pflicht als Lehnsmann und Thronfolger zu erfüllen. Ist er ungerecht, werde ich versuchen, den Krieg zu beenden. Vielleicht ist Wengland Euer Gegner, doch ich werde nie Euer Feind sein. Schließlich möchte ich Eure Tochter heiraten und mit ihr den mir zustehenden Thron Wenglands eines Tages teilen.“

„Ihr seid seit über zwei Jahren Reginas Verlobter. Das Einfachste für mich wäre, wenn Ihr freiwillig hierbliebet. Alwin sucht seit dem Tod seiner Söhne in Dunkelfels nach einem Nachfolger. Ich würde Euch diese Provinz mit Freuden übergeben, wenn Ihr Euch für meine Seite entscheidet“, bot Ludwig an.

„Das kann ich nicht, selbst wenn ich wollte“, widersprach Martin.

„Wieso nicht?“

„Wenn ich eines Tages Wenglands Thron besteigen will, darf ich kein ausländisches Lehen annehmen“, wehrte der Prinz ab. „Davon abgesehen, wäre es Verrat, würde ich mich auf Eure Seite stellen. Immerhin ist mein eigener Vater Euer Gegner im Krieg.“

„Was wisst Ihr von diesem Krieg?“

„Nicht mehr als das, was ich in den letzten Tagen von Graf Alwin und Regina erfahren habe. Dass hier Krieg herrscht und mein Vater ausgerechnet gegen Euch die Waffen erhoben hat, wusste ich nicht.“

„Wieso seid Ihr direkt hierhergekommen und nicht nach Stolzenfels?“, fragte der Herzog. Martin erklärte ihm, wie es dazu gekommen war und gab ihm den Brief, damit er sich von der Wahrheit der Aussage überzeugen konnte.

„Hat auch Fürst Gregor nichts vom Krieg erzählt?“, hakte Ludwig nach. Martin schüttelte den Kopf.

„Nein. Ich war schon sehr überrascht, dass hier Wilzaren als Wegelagerer ihr Unwesen treiben, aber dass Volker und seine Männer mich gleich attackierten, ohne dass ich von mir aus angegriffen habe, hat mich richtig erschreckt“, sagte Martin. „Und … diese Wilzaren sollen unsere … Verbündeten sein?“

„Ja, weshalb ist das so unglaublich?“

„Weil mein Vater auf meinen Rat hin zu Weihnachten 1200 ein Bündnis gegenüber König Havariks Boten ausdrücklich abgelehnt hat. Ich war dabei.“

„Dann weiß ich nicht, was seinen Sinn gewandelt hat, aber es ist Tatsache“, entgegnete Ludwig. „Was ich ihm richtig übelnehme ist, dass er ohne Kriegserklärung angegriffen hat. Er hatte sich bei mir beschwert, dass angeblich scharfenburgische Soldaten Karlsfeld angegriffen hatten. Das war einfach unwahr. So habe ich es ihm mitteilen lassen. Noch zwei Monate vor seinem Überfall habe ich ihn im Namen Christi zum wiederholten Mal um Hilfe gebeten. Abgesehen von seiner Beschwerde im Mai 1201 hat er höflich beschieden, dass er Eure Rückkehr vom Kreuzzug abwarten wollte. Als ich dann nach dem Überfall an den Druidensteinen eine Erklärung verlangte, hat er mir nicht geantwortet. Meine Boten hat er im Sack verschnürt zurückgeschickt – tot. Und glaubt mir, sie hatten keinen leichten Tod. Ich habe daraus geschlossen, Ihr hättet das veranlasst. Ich habe sogar angenommen, dass Ihr und Euer Vater mich belogen hattet, als Ihr vom Aufbruch zum Kreuzzug erzähltet. Und ich bin mir noch immer nicht sicher. Denn Ihr scheint die Einzigen zu sein, die bisher zurückgekehrt sind.“

„Das kann so sein, denn außer uns Wengländern haben die anderen Kreuzfahrer zugestimmt, zuerst die christliche Stadt Zara für Venedig zu erobern. Einen solchen Frevel haben wir verweigert und sind lieber nach Hause gezogen“, erwiderte Martin. „Und derjenige, der mir diesen Brief geschrieben hat, hat auch ganz genau gewusst, dass mir vom Krieg hier nichts bekannt ist, sonst hätte er sich nicht die Mühe gemacht, mir einen freundlichen Empfang vorzugaukeln. Hätte derjenige angenommen, dass ich vom Krieg weiß, dann hätte er sich das Gesäusel sparen können. Also war es jemand, der wusste, dass ich fort bin, dass ich vor Kriegsausbruch aufgebrochen war, dass ich nur sehr wenig geschrieben habe und dass auch Regina mir wenig geschrieben hatte. Da könnte mein Verdacht auf Euch fallen. Dennoch nehme ich nicht an, dass Ihr das wart, denn ich glaube, Euch gut genug zu kennen, dass Ihr Regina nicht wirklich als Lockvogel missbraucht hättet. Vor allem glaube ich nicht, dass Ihr an Regina einen Brief in Alwins Namen hättet schreiben lassen, der sie in den Verdacht des Verrats bringen würde. Und ich traue Euch nicht zu, dass Ihr Alwin in einen solchen Verdacht manövriert hättet.“

„Und wieso nicht?“

„Alwin hat mir einmal erzählt, dass seine Provinz nach seinem Tod nicht an Euch als Landesherrn zurückfällt, sondern an den größten Nachbarn. Und das ist in dieser Gegend die Rebmark. Falkenstein ist die kleinste Provinz Eures Landes, aber Rebmark wäre mit Falkenstein zusammen ein paar Morgen größer als Stolzenfels. Wenn Eure eigene Grafschaft nicht inzwischen eine andere auf dieselbe Weise vereinnahmt hat, dann würde nach Alwins Tod die Rebmark zur größten Provinz Scharfenburgs und deren Graf damit zum Herzog Scharfenburgs. Deshalb würde es keinen Sinn machen, dass Ihr Alwin durch ein mögliches Todesurteil loswerden wolltet“, erklärte Martin. Ludwig hatte plötzlich das Gefühl, dass eine ganze Armee Ameisen durch seinen Magen marschierte.

„Und … wer … meint Ihr … könnte das veranlasst haben?“, fragte er mit belegter Stimme.

„Fragt Euch, wem es nützen würde, wenn durch Alwins Tod Falkenstein an die Rebmark fiele, jene Provinz damit größer werden würde als Stolzenfels und Ihr den Herzogshut an Richard geben müsstet“, erwiderte der Prinz.

„Ihr habt Richard im Verdacht?“, hakte Ludwig nach.

„Der Gedanke ist mir gekommen, ja.“

„Ihr könnt Richard nicht leiden, oder?“

„Er hat mich beim Turnier betrogen, Hoheit. Ich habe wenig Grund, ihn zu mögen.“

Der Herzog nickte.

„Ich werde darüber nachdenken. Würdet Ihr mir zusagen, dass Ihr versuchen würdet, Euren Vater zum Frieden überreden, wenn Ihr heimkommt?“

„Ein Krieg zwischen Scharfenburg und Wengland ist nicht in meinem Interesse, Hoheit“, erwiderte der junge Mann. „Im Moment kann ich Euch aber nicht versprechen, ohne wenn und aber auf Frieden zu drängen. Ich würde gern zunächst meinen Vater hören, wie es aus seiner Sicht zum Krieg gekommen ist.“

„Und wenn er etwas anderes behauptet, als Ihr hier gehört habt?“

„Ich würde auch das nur hinnehmen, wenn es mir hinreichend wahrscheinlich erscheint. Wenn es Widersprüche geben sollte, werde ich versuchen, sie aufzuklären, soweit das möglich ist“, versprach Martin. „Verlangt von mir jetzt nicht mehr, als mir gegenwärtig möglich ist. Eine bedingungslose Zusage, meinen Vater zum Frieden zu überreden kann ich Euch nicht geben.“

Der Herzog nickte erneut.

„Ich werde Euch meine Entscheidung wissen lassen. Erholt Euch zunächst und werdet gesund. Ich danke Euch, dass Ihr Regina vor einem schlimmen Schicksal bewahrt habt. Ihr wisst, dass ich mit Eurer Werbung einverstanden war. Wäre der Grafenrat nicht dazwischen gesprungen und hätte das Turnier verlangt, wärt Ihr in der Tat schon lange ihr Gemahl. Deshalb … wird sie auch hierbleiben, wenn sie es selbst möchte. Vielleicht überlegt Ihr es Euch noch einmal, ob Falkenstein kein Angebot für Euch wäre“, sagte er. Martin rang sich ein Lächeln ab.

„Ihr mögt es vielleicht unbescheiden nennen, Hoheit, doch ein ganzes Königreich gegen die kleinste Provinz Eures wunderschönen Herzogtums einzutauschen … nein, das würde ich nicht tun“, entgegnete er.

„Ritterliche Wahrhaftigkeit“, seufzte der Herzog. „Ihr seid wahrlich Eures Onkels Neffe!“

Kapitel 4

Lösungsversuche

Herzog Ludwig kehrte nach dem Gespräch mit Martin in den Rittersaal zurück.

„Ich habe mich davon überzeugen können, dass Prinz Martin mit dem Krieg, den sein Vater gegen uns führt, nichts zu tun hat“, sagte er laut und deutlich. „Und ich habe mich davon überzeugt, dass jemand versucht hat, Prinz Martin in eine tödliche Falle zu locken, indem ihm bewusst ein weiterhin bestehendes freundliches Verhältnis vorgegaukelt wurde.“

„Und was soll mit dem Wengländer geschehen, Mylord?“, fragte Richard.

„Das werde ich mit dem gesamten Kriegsrat in Stolzenfels beraten, Markgraf Richard“, entgegnete der Landesherr. „Er wird jedenfalls bis zu seiner Genesung hierbleiben. Ich verbiete einstweilen, ihn als Feind zu betrachten. Graf Alwin, ich hebe die Verfügung, Martin gefangen zu halten, vorläufig auf. Lasst es ihm an nichts fehlen, damit er bald gesundet.“

„Hoheit, ich rate davon ab, Prinz Martin hier in Falkenstein zu lassen. Die Burg liegt zu nahe an der Grenze“, wandte der Markgraf ein. „Die Wengländer könnten versuchen, ihn zu holen. Und wer weiß, was ihm jetzt zu Hause droht? Vielleicht wird er gar als Verräter betrachtet, weil er sich vom heimkehrenden Kreuzzugsheer abgesetzt hat.“

„Und wohin sollte er nach Eurer Ansicht gebracht werden, Richard?“, fragte Alwin.

„Nun ja, die Rebmark ist sicher. Dort kommt kein Fremder hinein, wenn ich es nicht will.“

„Oder heraus, wenn Martin nach seiner Genesung heim will?“, mutmaßte Graf Volker spitz.

„Wir können doch nicht die wertvollste Geisel einfach gehen lassen!“, protestierte Fridolin von Rossensee.

„Schluss!“, kommandierte der Herzog. „Darüber werden wir in großen Rat in Stolzenfels sprechen, wenn wir wieder dort sind. Martin bleibt hier in Falkenstein!“

„Wie Ihr wünscht“, zog Richard sich zurück und verneigte sich vor Ludwig. Seine Verbeugung hatte durchaus auch den Zweck, dass der Herzog nicht seinen verärgerten Gesichtsausdruck sah. Sein ganzer Plan schien gescheitert. Jetzt war es besser, wieder die Zurückhaltung in den Vordergrund zu schieben, um den Herzog nicht weiter auf sich aufmerksam zu machen. Dann klappte es vielleicht später …

Die Versammlung im Rittersaal löste sich auf. Regina blieb im Raum und sah ihren müde wirkenden Vater an.

„Wieso hast du Richard geglaubt, dass Alwin und ich dich verraten würden?“, fragte sie. Ludwig sah hoch.

„Die Briefe schienen es zu belegen. Es … es tut mir Leid“, sagte er.

„Ich weiß nicht, was er vorhat, Vater, aber du solltest sehr vorsichtig sein, was du Richard anvertraust“, warnte die Prinzessin.

„Wenn er es denn gewesen ist, der diese Intrige gegen euch eingefädelt hat …“, gab ihr Vater zu bedenken.

„Wer sollte es denn sonst gewesen sein? Er hat von Anfang an etwas gegen eine Hochzeit mit Martin gehabt. Er hat ihn – und alle anderen – beim Turnier betrogen. Er war es überhaupt, der Graf Thannburg dazu gebracht hat, Einspruch zu erheben. Und er hat zunächst sogar darauf bestanden, dass ich den Sieger des Turniers zwangsweise hätte heiraten müssen. Er hat letztlich nur darauf verzichtet, weil Elias von Oberalvedra dich beinahe um Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips gebeten hätte.“

„Woher weißt du das?“, fragte Ludwig.

„Onkel Alwin hat es mir gesagt, als ich wissen wollte, weshalb es zu diesem Turnier überhaupt gekommen ist“, erklärte Regina. Der Herzog zog eine Augenbraue hoch.

„Sehr verschwiegen, dein Onkel …“, schmunzelte er. Für die Mitglieder des Adelsrates, der dieses Turnier angesetzt hatte, galt Schweigepflicht über das, was beraten wurde … Nur das Ergebnis der Beratungen sollte dem Herzog jemals bekannt werden.

„Weißt du, Papa, ich glaube, diese Verschwiegenheitsklausel war immer nur dazu gedacht, Intrigen gegen das Herrscherhaus zu decken“, mutmaßte sie. Ludwig stand auf und umarmte seine Tochter. Er schüttelte den Kopf.

„Nein, das war es nicht. Natürlich sollte es dazu dienen, Einzelne vor Repressalien zu schützen, wie auch das Einstimmigkeitsprinzip genau dazu da ist. Der Grafenrat soll unabhängig sein; und das ist er nur, wenn Vertraulichkeit herrscht. Aber du hast Recht, dass es in diesem Fall die Intrige begünstigt hat. Wenn du es wünschst, kannst du hierbleiben und dich um deinen Prinzen kümmern. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Liebe die beste Medizin ist. Nur sei bis zum Frühling wieder zurück in Stolzenfels. In einem Punkt hat Richard leider Recht: Falkenstein ist zu nahe an der Grenze, als dass ich meine Tochter hier wissen möchte, wenn es wieder zu Kämpfen kommt. Martin traue ich keinen Winkelzug zu, aber andere da drüben in Wengland würden es wohl zu nutzen wissen, wenn meine Tochter keine zwei Meilen vom Fluss entfernt wohnt. Es treiben sich viel zu viele Wilzaren hier herum.“

„Ich komme nach Hause, sofern Martin gesund ist. Das verspreche ich dir“, sagte sie.

„Dann werde ich dir Volker und seine Leute hierlassen. Du weißt, wie sehr er dich mag. Er wird dich ebenso beschützen, wie Martin es getan hat“, lächelte der Herzog warm.

„Er hat Martin …“

„Ja, aber jetzt weiß er es besser“, unterbrach Ludwig seine Tochter. „Und ich weiß, dass Volker deinem Martin auch sehr gewogen ist. Die beiden verstehen sich besser, als du ahnst.“

„Gut. Wirst … wirst du Martin nach Wengland zurückkehren lassen, wenn er gesund ist oder …“

„Ich habe den Grafen zugesagt, dass ich mit ihnen darüber reden werde. Fridolin hat durchaus Recht, wenn er meint, dass Martin die wertvollste Geisel ist, die wir haben können. Andererseits widerstrebt es mir, meinen künftigen Schwiegersohn auch nur formal mit dem Tod zu bedrohen, um seinen Vater gefügig zu machen. Es ist für mein eigenes Verhältnis zu deinem Prinzen gewiss besser, wenn er mit dem Eindruck heimkehrt, dass wir im Recht sind und seinen Vater zum Frieden überreden kann.“

Fern von Falkenstein traf zur gleichen Zeit das zurückkehrende Kreuzzugsheer in Steinburg ein. Der Empfang durch König Rudolf war recht frostig.

„Wieso kehrt Ihr zurück, bevor Jerusalem wieder in christlicher Hand ist?“, fuhr er die Führer Roland von Hirschfeld und Bertram von Ermeldorf an.

„Ich hatte Euch ausdrücklich befohlen, keinesfalls einer Rückkehr zuzustimmen, Ermeldorf!“

„Darf ich sprechen, Majestät?“, bat Roland ums Wort.

„Was habt Ihr zu sagen, Hirschfeld?“

„Die Flotte Venedigs segelt nicht nach Akkon, sondern nach Zara, mein König. Venedig hat den Großteil der Kreuzfahrer dazu gebracht, diese christliche Stadt anzugreifen, weil die ihnen angeblich Tribut schuldet. Das war nicht unser Ziel, also haben wir uns geweigert, das zu tun. Von Genua und Pisa waren keine Schiffe zu bekommen, die uns ins Heilige Land gebracht hätten. Der Landweg ist versperrt und hätte zudem ebenfalls an Zara vorbeigeführt. Wir wären dort in einen Kampf geraten, der uns nichts angeht. Deshalb sind wir umgekehrt“, erklärte der ehemalige Graf des Heiligen Landes.

„Ermeldorf?“

„Graf Roland sagt die Wahrheit, mein König“, antwortete der Heermeister knapp.

„Und wo ist Martin?“

Roland und Bertram sahen sich an.

„Martin hatte so große Sehnsucht nach seiner Verlobten, dass er in Dominiksburg heimlich im Morgengrauen aufgebrochen ist, um sie in Falkenstein zu treffen“, erklärte Roland.

„Was? Nach Scharfenburg? Und daran habt Ihr ihn nicht gehindert, ihr Narren?“, donnerte Rudolf.

„Dass wir mit Scharfenburg Krieg haben, haben wir erst in Palparuva erfahren – und da war Martin bereits weg“, sagte Bertram. „Ich habe ihn gesucht, aber wir haben nicht mal seine Spuren gefunden. Er muss einen anderen Weg geritten sein als üblich.“

„Wie viele Männer hattet Ihr gleich noch bei Euch? An die zweitausend, oder? Wieso seid Ihr nicht nach Falkenstein übergesetzt, um ihn zu retten? Ganz Falkenstein hat keine fünftausend Einwohner! Mit denen wärt Ihr doch wohl fertig geworden!“, grollte der König. „Mein Sohn, mein Thronerbe, befindet sich jetzt in den Händen unserer Feinde! Ich sollte Euch beide köpfen lassen!“

„Wie bitte?“, hustete Roland. „Der Burgvogt von Palparuva hat uns eine Verfügung von Euch gezeigt, nach der alle wenglischen Truppen auf die Gebiete südlich des Alvedra zurückgezogen werden sollen und ohne anderslautenden Befehl Eurerseits keine wenglische Truppe den Alvedra nach Scharfenburg überqueren darf!“

König Rudolf sah die beiden Heerführer verstört an.

„Was? Einen solchen Befehl gibt es nicht!“, widersprach er, nachdem er den ersten Schreck überwunden hatte.

„Wir haben ihn gesehen und gelesen, Mylord“, bekräftigte Bertram.

„Was für ein Siegel war auf der Verfügung?“, fragte der König.

„Ich habe es als das der königlichen Kanzlei erkannt, mein König“, erklärte der Heermeister. Rudolf winkte einem Diener.

„Hol‘ mir den Kanzler Helmrich von Zickenfurt!“, befahl er. Roland und Bertram sahen sich verblüfft an. Zickenfurt stammte aus dem niederen Adel der Grafschaft Limmenfels und war als Ratgeber an den Hof in Steinburg gekommen. Jemanden zum Kanzler zu ernennen, der aus einer nicht selbst regierenden Freiherrenfamilie stammte, war ungewöhnlich.

Der Kanzler erschien, verbeugte sich tief.

„Hier bin ich, mein König“, sagte er.

„Helmrich, was habt Ihr als Verfügung an die Grenztruppen und die Grenzgrafschaften zu den Winterquartieren herausgegeben?“, fragte Rudolf.

„Dass die Truppen sich in die Gebiete südlich des Alvedra begeben sollen und in den Grenzgrafschaften die zugewiesenen Quartiere beziehen sollen, bis sie im Frühjahr neue Befehle erhalten“, erwiderte Zickenfurt.

„Ich möchte die Abschrift davon sehen!“

„Aber …“

„Habt Ihr mich nicht verstanden, Kanzler von Zickenfurt?“, fuhr Rudolf ihn an. Der Kanzler verneigte sich erneut und verließ den Thronsaal, um wenig später mit der Abschrift zurückzukehren.

„Also, lest, was ich den Truppen aufgeben ließ!“, forderte er seine Heerführer auf. Roland und Bertram lasen die Verfügung.

„Dies ist eine andere als die, die man uns in Palparuva gezeigt hat, mein König“, sagte Roland. Der König wurde kreidebleich.

„Mit anderen Worten: Jemand fälscht meine Befehle?“, fragte er. Roland und Bertram nickten.

„Helmrich: Wer hat Zugang zu den Siegeln?“

„Außer mir und Euch niemand. Aber wenn Ihr mir die Bemerkung erlaubt: Das königliche Siegel Wenglands ist nicht besonders kompliziert. Ein Unhold könnte es leicht nachmachen, wenn er ein Originalsiegel hat. Während der Kämpfe im Nordwesten sind schon Boten umgebracht worden. Die hatten natürlich Briefe mit dem königlichen Siegel bei sich. Es wäre Scharfenburg also ein Leichtes, davon Abdrücke zu machen und Anweisungen in Eurem Namen herzustellen, die nicht Eure Anweisungen sind, mein König“, sagte der Kanzler.

„Dann könnte die Anweisung natürlich von unseren Feinden verfälscht worden sein“, brummte Rudolf. „Oh, mein Gott! Martin!“

„Was meint Ihr, Herr?“

„Martin hat sich in Breitenstein von uns getrennt und wollte seine Verlobte abholen“, erklärte Roland dem Kanzler. „Er ist vor uns fortgeritten und hat auch nicht auf der Veste Palparuva Station gemacht. Dort hat man uns dann gesagt, dass zwischen uns und dem Herzogtum Krieg herrscht. Martin ist offenbar geradewegs in eine Falle geritten – und uns hat die verfälschte Weisung gehindert, ihm nach Scharfenburg zu folgen und ihn zu retten. Aber jetzt weiß ich, woran ich bin und werde ihn dort herausholen!“

„Und Ihr wisst, wo Ihr suchen müsst, Mylord?“, hakte Kanzler von Zickenfurt nach.

„Er wollte nach Falkenstein.“

„Wenn er dort geblieben ist, trinke ich aus dem Tintenfass“, erwiderte Zickenfurt. „Nein, eine so wertvolle Geisel wird Herzog Ludwig nicht in dieser Grenznähe lassen!“

„Wohin – meint Ihr – würde Ludwig ihn bringen lassen?“

„Stolzenfels, vielleicht auch in die besonders sichere Rebmark. Da kommt Ihr offen nicht an ihn heran!“, warnte der Kanzler.

„Er hat Recht, Roland“, sagte der König. „Wenn Ludwig ihn als Geisel benutzen will – und das wird er – wird er bald Forderungen senden. Wir müssen jetzt abwarten. Es macht keinen Sinn, ihn befreien zu wollen, wenn wir nicht wirklich wissen wo er ist. Und ich möchte nicht noch jemanden aus der Familie verlieren, wenn die Scharfenburger auch dich gefangen nehmen.“

Der Hirschfelder Graf seufzte. Seinen geliebten Neffen in den Händen seiner Feinde zu wissen, machte ihm mehr als nur große Sorge.

„Da wir gerade bei Scharfenburg sind …“, sagte er schließlich. „Seit wann haben wir Krieg mit dem Herzog und weshalb?“